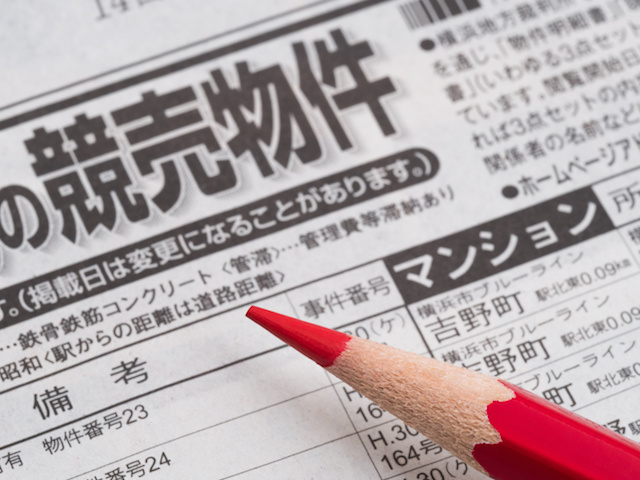

競売物件の入札のコツとは?入札の5つの手順と注意点まで解説!

「競売物件の入札、どうやって行けば成功するんだろう?」

「どうすれば良い物件を探せるの?」

上記のような疑問を抱いていませんか?

そのような方に、この記事は一歩踏み出すための最適なガイドとなるでしょう。

競売物件の世界は、適切な知識と戦略があれば、資産形成に非常に効果的です。その一方で、初心者が手を出しやすい分、情報不足から失敗することも少なくありません。そこで、この記事では「競売物件」「入札」「 コツ」をテーマに詳しく解説します。

この記事を読むことで、競売物件の入札の手順や競売物件を手に入れるコツがわかります。記事を最後までお読みいただければ、競売物件の入札に自信を持つことができ、より良い物件を手に入れる可能性が高まります。

ぜひ最後までお読みください。

競売物件の入札の手順

競売物件の入札手順について詳しく解説します。

入札手順を知っておくことで、初めて競売物件の入札をする方でもスムーズに進められるでしょう。

・入札書類を手に入れる

・入札金額を決める

・保証金を入金する

・裁判所に入札する

・落札後の手続きをする

それぞれの手順について詳しく解説します。

入札書類を手に入れる

競売物件の入札には必要な書類があります。これらは裁判所の執行官室で受け取ることができます。また、郵送依頼を行うことも可能です。

「入札書」や「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」は、不動産競売物件情報サイト(BIT)からダウンロードできます。ただし、「入札保証金振込証明書」については書式が一定ではない可能性がありますので注意が必要です。

毎回新しい書類を裁判所から手に入れることを推奨します。

入札金額を決める

入札額を決定する際には、まず、入札書類の入手後に入札金額を具体的に設定します。これはあくまで形式的なもので、事前の調査に基づいて大まかな金額を見積もっておきましょう。

時間と労力をかけて調査を行った以上、確実に落札し、利益を得たいというのが人間の自然な心理です。

しかし、残念ながら入札金額に関する一律の法則は存在しません。競売物件は一つひとつ異なる特性を持つため、都度検討することが必要となります。

物件の価値は便利さや手間の多さなどによって決まるため、これらの要素を勘案して入札額を決定します。逆に、落札後に手間がかかる物件は入札者が少なく、落札額も低くなりやすいです。

競売専門業者の多くは、以下の3つのカテゴリーに物件を分けて入札金額を決定します。

- 絶対に手に入れたい物件

これらの物件に対しては、相場に近い金額、あるいはそれ以上を入札します。過去の落札金額や予想される入札者数など、できる限りの情報を基に「確実に落札できる」金額を設定します。

- 「この金額なら落札しても良い」物件

元々落札後の立ち退き交渉などが困難な物件は、入札者が少なく、最低落札価格近くで落札できる可能性があります。

- 「この金額では落札できないだろうけど、とりあえず入札」の物件

これらの物件に対しては、最低落札価格を入札します。競売する可能性は非常に低いですが、特殊な状況下では競売することもあります。

これらの方法を組み合わせて、同時に複数の競売に参加するのが、一般的なプロの戦略です。しかし、複数の物件に同時に入札するためには、それぞれの物件に対する保証金を準備する必要があります。入札できなかった場合は最終的に返ってくるとはいえ、それ相応の資金が必要です。

不動産競売情報サイト(BIT)では、過去のデータ分析機能が提供されており、これにより競売参加者数や落札価格などを視覚的に確認することができます。しかし、このシステムは競売物件の特異性まで確認はできず、あくまでも資料作りの一環として利用する程度です。

それでも、不動産競売情報サイト(BIT)は競売物件の入札に特化したシステムであり、用語集やスケジュール、手続きガイドなど、詳細な情報を提供してくれます。競売物件を扱う場合は、不動産競売情報サイト(BIT)の使い方を習得することが重要です。

保証金を入金する

入札に参加するには、保証金の入金が必要です。この作業は、入札書に同封されている「裁判所保管金振込依頼書」を使用します。この依頼書は複写式で、その2枚目を入札保証金振込証明書の表面に固定します。

この手続きをするとき、2枚目の用紙に存在する領収印を見落とさないように注意しましょう。

保証金は入札終了前に裁判所の口座への入金が確定している必要があります。専用用紙を用いた電信扱い以外の振込は受け付けていません。

そして、入札保証金振込証明書の貼り付けや、裁判所への入札に時間を要することを考えると、余裕をもって少なくとも2日以上前に入金を終えておくことが望ましいです。

裁判所に入札する

入札書類の作成が終わったら、次は裁判所の執行官室へ提出するタイミングが来ます。

提出は、「入札書在中」と記載した封筒を用いて行います。封筒の大きさには特定の規定はありませんが、入札書や保証金振り込み証明書を折らずに入れることができるA4サイズ以上のものが適しているでしょう。

提出方法としては、管轄裁判所の「民事執行センター執行官室不動産部」宛てに郵送することも可能ですが、初めて競売に参加する方は、直接持って行くのがおすすめです。

持参の際は、印鑑を忘れずに携帯しましょう。それによって、執行官が入札書類を確認し、もし不備があれば指摘してくれます。

その場合、訂正印を押して修正することが可能となり、書類の不備による入札の無効化を避けることができます。

落札後の手続きをする

競売の対象物件を落札した場合、裁判所から支払い期限を告げる通知が届きます。その通知に従い、指定された期限までに残りの代金を支払いましょう。

この支払いは一括で行われます。したがって、全額を一度に支払うことが難しい場合は、個人向けの銀行融資やローンを検討すると良いでしょう。

ただし、住宅ローンを使用することはできません。

また、落札した物件の名義を変更するための手続きは、裁判所が代行してくれます。競売で不動産を獲得した場合、一般的な不動産取引とは違い、個人が「所有権移転登記」を法務局に申請する必要はありません。

しかし、所有権移転登記に伴う登録免許税については、代金と一緒に納めることが求められます。

予算内で競売物件を手に入れるコツ

予算が限られている状態で競売物件を手に入れるには、コツが必要です。

以下のコツを知っておくことで、競売物件が手に入れやすくなります。

・落札額を読む

・特別売却を狙う

それぞれのコツについて詳しく解説します。

落札額を読む

競売物件の入札には、適切な落札額の予測が欠かせません。期間入札で落札されなかった物件については、開札翌日から3開庁日間、先着順で購入申し込みが可能です。

一見、人気がないか難易度が高いと見られる物件も、念入りに調査することで見つけ出す価値がある物件があります。

物件を熟知し、予め準備を整えておくことで、最低入札額以上で確実に落札することが可能です。

特別売却を狙う

特別売却は、落札されなかった物件を手に入れる大きなチャンスです。以下に示す7つのルールを理解し、適切に行動することが求められます。

・購入申し込みは、特別売却物件買受申込書と保証金、資格証明書を裁判所の執行官室不動産部に提出します。

・受付時間は平日の9時20分から17時(ただし、正午から13時を除く)。印鑑を忘れないようにしましょう。

・先着順で受け付けられ、遅刻した人は金額が高くても購入申し込みができません。

・保証金は現金、または裁判所専用の振込用紙による銀行振込も可能です。

・入札者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書を提出します。

・売却決定は、購入申し込みから約2週間後になります。裁判所に出頭する必要はありません。

・残金の納付期限は、売却許可決定後約30日間です。その後、裁判所書記官が所有権移転登記を行います。ただし、代金以外にも登録免許税と郵便切手が必要です。

以上のルールを守り、独自の調査と準備を行うことで、予算内で競売物件を手に入れることが可能です。

競売物件の入札における注意点

競売物件は初心者でも手を出しやすい反面、注意すべき点が存在します。

注意点を理解しないまま手を出すと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

以下の3つの注意点を把握しておきましょう。

・購入前に物件を確認できない

・瑕疵担保責任がない

・立ち退き交渉が必要な場合がある

それぞれの注意点について詳しく解説します。

購入前に物件を確認できない

競売物件の購入に当たって最初の注意点は、実物の物件を確認できない点です。通常の不動産取引と違い、競売物件の内部状況を事前に把握することは困難です。

公示情報や登記簿謄本等から物件の基本情報を入手し、近隣の価格動向や環境を調査することで、物件の価値を推定する必要があります。

また、可能な場合は外観の確認や周辺調査を行い、物件の現況を把握しましょう。

瑕疵担保責任がない

次の注意点は、競売物件には瑕疵担保責任がないことです。これは、物件に何らかの欠陥が見つかった場合でも、元の所有者や裁判所に対して責任を追及できないことを意味します。

ですから、購入前の調査がより一層重要となります。物件に隠れた問題が無いか、最大限の情報を集め、リスクを最小限に抑える努力が必要です。

立ち退き交渉が必要な場合がある

最後の注意点は、落札した物件に元の所有者や入居者がいる場合、立ち退き交渉が必要となることです。立ち退き交渉は、法的な手続きと丁寧な人間関係の構築が求められ、その結果も必ずしも保証されません。

この点を理解し、立ち退き交渉が必要な物件については、そのリスクとコストを考慮した上で入札を進めるべきです。

まとめ

今回の記事では、競売物件の入札に関する手順やコツ、注意点について解説しました。競売物件の取得は多くの知識と理解を必要とします。

競売物件に関して知識がないまま手を出すと思わぬトラブルやリスクを負うことにつながるので注意しましょう。

私たち「株式会社エイト」は、東京・埼玉・神奈川・千葉を中心に、残置物撤去や解体工事を行っています。競売物件に残された残置物の撤去やリフォームなどに関して迅速かつ丁寧に行うとともに、お客様の立場に立って適切なアドバイスを提供します。

さらに詳しい情報や相談が必要な場合は、ぜひ「株式会社エイト」へお問い合わせください。専門的な知識と経験で、あなたの競売物件取得を全力でサポートします。

解体工事、不用品回収費用をどこよりも明瞭会計でお出しします!

トラック1台5万円以下で広告を出している会社も多いですが大抵がそれ以上のお見積もりを出されるのでお気をつけください!

不用品回収費用

| 作業内容 | 台数 | 金額 |

|---|---|---|

| 車両代、回収費、処分費、 諸経費など全て込み | 2tトラック1台 | 95,000円 |

| 2tトラック2台 | 180,000円(1万円引き) | |

| 2tトラック3台 | 265,000円(2万円引き) |

※4台以降は台数に応じて値引きいたします。

解体工事費用

| 作業内容 | 金額 |

|---|---|

| 車両・重機代、解体費、処分費、 諸経費など全て込み | 1坪 45,000円〜(木造の場合) |

※家の造り、敷地面積などによってお見積もりが変動します。